সম্প্রতি পাকিস্তান ও পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে ভারতের সামরিক অভিযানের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর অনলাইনে ভুয়া তথ্যের স্রোত বইছে। বহু পুরোনো ভিডিও এবং গেমের ফুটেজকে সাম্প্রতিক হামলার দৃশ্য হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এসব ভিডিওতে ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়ছে, আর লাখ লাখ মানুষ সেগুলো দেখছেন—যা উদ্বেগজনক।

‘বিবিসি ভেরিফাই’ ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ভাইরাল ভিডিওর সত্যতা যাচাই করে নিশ্চিত করেছে, সেগুলোর অনেকই মূল ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন। উদাহরণস্বরূপ, এক ভিডিওতে দাবি করা হয়েছিল, এটি পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ভারতীয় সেনাঘাঁটির ওপর চালানো হামলার দৃশ্য। কিন্তু পরে দেখা যায়, এটি ছিল ২০২০ সালে লেবাননের বৈরুত বন্দরের বিস্ফোরণের পুরোনো ফুটেজ। অথচ এক্স (সাবেক টুইটার) প্ল্যাটফর্মে ভিডিওটি চার লাখের বেশি বার দেখা হয়েছে।

আরেকটি ভাইরাল ভিডিওতে বলা হয়, পাকিস্তান একটি ভারতীয় যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে। পরে দেখা যায়, এটি ২০২১ সালে পাঞ্জাবে বিধ্বস্ত হওয়া একটি ভারতীয় যুদ্ধবিমানের পুরোনো ছবি। এমনকি কিছু ভিডিওতে ব্যাটেলফিল্ড-থ্রি নামক ভিডিও গেমের দৃশ্যকে ‘রিয়েল লাইফ ড্রোন ফুটেজ’ বলে চালানো হয়েছে।

বেলিংক্যাট ইনভেস্টিগেশনস-এর প্রতিষ্ঠাতা এলিয়ট হিগিন্স এ প্রসঙ্গে বলেন, “যখন বড় কোনো উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা ঘটে, তখন পুরোনো ফুটেজ নতুন ঘটনার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। এতে বিভ্রান্তি তৈরি হয়, এবং অ্যালগরিদম এমন কনটেন্টকে পুরস্কৃত করে যেগুলোতে এনগেজমেন্ট বেশি—সত্যতা নয়।”

সর্বশেষ ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিও মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ৩০ লাখের বেশি বার দেখা হয়েছে। ভিডিওটিতে দাবি করা হয়, এটি ভারত–নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে পাকিস্তানের পাল্টা হামলার দৃশ্য। অথচ গুগল রিভার্স ইমেজ সার্চে দেখা গেছে, এটি ছিল গাজায় ইসরায়েলি হামলার একটি পুরোনো ভিডিও (১৩ অক্টোবর ২০২৩)।

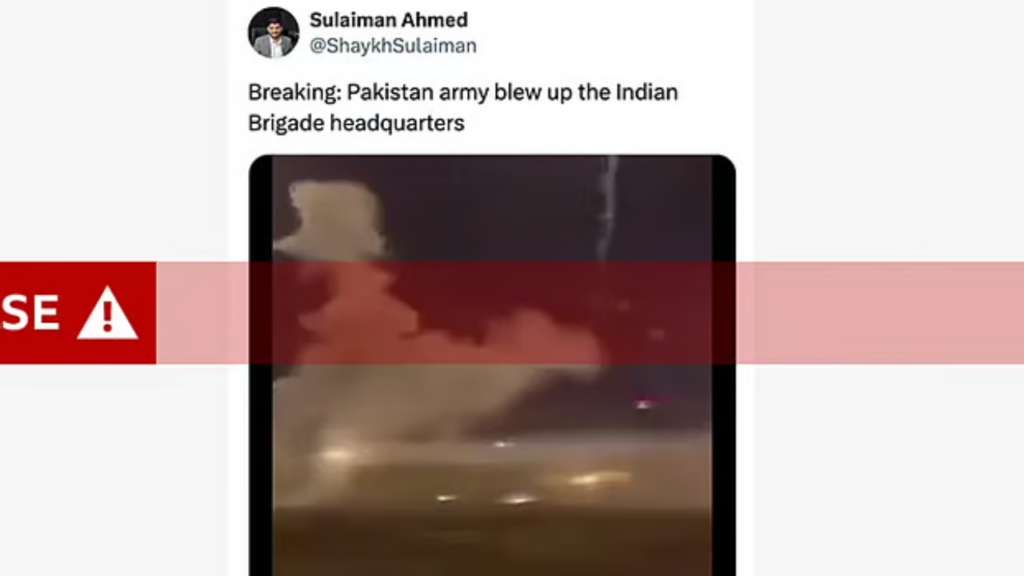

বিবিসি ভেরিফাই বলছে, সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তিকর তথ্য ভারতের হামলার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার সময় ছড়িয়েছে। কিছু ভিডিওতে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াকে অতিমাত্রায় ভয়াবহ দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যা বাস্তবতার সঙ্গে মেলে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ছয় লাখ ভিউ পাওয়া একটি ভিডিওতে বলা হয়, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারতীয় ব্রিগেড সদর দপ্তর উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এটি ইউটিউবে আগেই থাকা এক ভিডিওর দৃশ্য।

অন্য একটি ভিডিওতে দাবি করা হয়, ৬ মে ভোরে পাকিস্তানের বিমানবাহিনী ভারতীয় সেনাঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে। অথচ যাচাই করে দেখা যায়, সেটি ছিল ভিডিও গেমের তৈরি দৃশ্য। এমনকি পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিজেই একটি ভিডিও ছড়িয়েছিল, যেটি পরে বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা সরিয়ে নেয়, কারণ সেটিও ভিন্ন ঘটনার ভিডিও ছিল।

ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ইন্দ্রজিত রায় বলেন, “এ ধরনের ভুয়া ছবি ও ভিডিও মূলত দেশের ভেতর সামরিক সমর্থন জোগাড়ের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দুই দেশেই উগ্র জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী রয়েছে, যারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিশাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ঘৃণা ছড়াতে সক্রিয় ভূমিকা রাখে।”

তিনি আরও বলেন, “ভুয়া এবং বিকৃত তথ্য কেবল সংঘাতকে উসকে দেয় না, বরং সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং দুই দেশের মধ্যে বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে তোলে।”

এছাড়াও, কাশ্মীর পরিস্থিতি নিয়ে ভুয়া তথ্য ছড়ানোর প্রবণতা নতুন কিছু নয়। গত মাসে পেহেলগামে ভারতীয় পর্যটকদের ওপর হামলার পর এআই-জেনারেটেড ছবি ঘুরতে থাকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে, যা হামলার প্রকৃত পরিস্থিতিকে অতিরঞ্জিত করে তোলে।

ফ্রান্স টুয়েনটি ফোরের সাংবাদিক বেদিকা বাহল বলেন, “পেহেলগাম হামলার পর ভারত ও পাকিস্তান উভয় পক্ষ থেকেই অপতথ্য ছড়ানোর প্রবণতা বেড়ে গেছে। বিভ্রান্তিকর তথ্য সাধারণত এক্স থেকে শুরু হয়ে পরে ছড়িয়ে পড়ে হোয়াটসঅ্যাপে, যা দক্ষিণ এশিয়ার বহু মানুষের প্রধান যোগাযোগমাধ্যম।”

এই পরিস্থিতি আবারও প্রমাণ করে, সংকটময় মুহূর্তে তথ্য যাচাই না করে প্রচার বা বিশ্বাস করা কতটা বিপজ্জনক হতে পারে। বিভ্রান্তিকর কনটেন্ট ঠেকাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলোর আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা জরুরি। একই সঙ্গে সাধারণ ব্যবহারকারীদেরও সচেতন ও তথ্যবিবেচক হতে হবে।

ভবিষ্যতের আরও আপডেট ও সত্যভিত্তিক সংবাদ পেতে আমাদের সঙ্গেই থাকু